離婚コラム

年金分割

熟年離婚

高齢者

離婚の年金分割制度|合意分割と3号分割|熟年離婚ではどうなる?

公開日:2020.08.14 最終更新日:2022.08.08

離婚による年金分割とは、夫婦が離婚するにあたり、婚姻期間中に夫婦が納付した年金を分割する制度(正確には、婚姻期間中の年金記録を分割する制度)です。

この記事では、離婚時の年金分割制度について、桑原法律事務所の弁護士が解説します。

年金分割の対象は:厚生年金と共済年金

年金(公的年金)には、以下の3種類があります。

- 基礎部分に相当する国民年金

- 民間企業に勤務している方が加入する厚生年金

- 公務員の方が加入する共済年金

離婚による年金分割は、厚生年金と共済年金が対象となります。国民年金についは年金分割の制度がないことに注意が必要です。

また、確定拠出年金や国民年金基金などの私的年金は年金分割の対象とはなりません(財産分与の対象となります)。

年金分割の種類:合意分割と3号分割

離婚による年金分割には、合意分割制度と3号分割制度があります。それぞれについて見ていきましょう。

合意分割制度とは

離婚した場合に、夫婦の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金(正確には厚生年金記録の標準報酬月額・標準賞与額部分)を、一定の按分割合で分割することができる制度です。

按分割合の定め方は、夫婦間での協議による方法と、裁判所の手続きによる方法があります。

裁判所の手続きとしては、離婚調停(夫婦関係調整調停)や離婚訴訟の中で、離婚にともなう諸条件の1つとして話し合われることが多いです。また、離婚後に改めて年金分割の調停・審判を申し立てる方法もあります。

按分割合はそれぞれ0.5(つまり半々)とするケースがほとんどで、裁判所での手続きで異なる割合を主張するには相当の理由が必要となるでしょう。

3号分割制度とは

民間企業に勤務している方や公務員の方の被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)からの請求により、厚生年金を0.5の按分割合で分割する制度です。

相手方との合意は不要ですが、以下の点に注意が必要です。

- 平成20年4月1日以後の分しか分割できません。それ以前の年金については合意分割が必要です。

- 平成20年4月1日以後の分でも、被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)であった期間分の分割しかできません。それ以外の期間の年金については合意分割が必要となります。

年金分割が請求できる期間

原則として、離婚した日の翌日から2年以内に分割請求をしなければなりません。

2年を経過してしまうと、年金分割をすることができなくなります。

例外的に、2年が経過する前に年金分割のために調停・審判・訴訟を行っていて、2年が経過した後に調停・審判・判決が確定した場合などは、2年を経過しても年金分割を請求できます。

Q. 私(妻)が過去に納めていた年金は、年金分割に関係がありますか?

A. 妻が納めていた年金も、年金分割の対象となる場合があります。

年金分割は、離婚を原因として、婚姻期間中に納付していた年金につき、年金の2階部分にあたる厚生・共済年金を分割する手続です。年金分割を求める側と年金分割を求められている側の年金を均分する制度ですので、年金分割を求める側の年金も当然考慮されます。

「過去に納めていた年金」というのが、婚姻期間中に納めていたものであり、厚生・共済年金であれば、年金分割の対象となります。

また、夫が納付していた年金よりも高額であれば、むしろ年金を夫側に分与することになるでしょう。

夫婦間で年金分割をした場合の見込額については、年金事務所で交付される年金分割情報通知書を確認する必要があります。

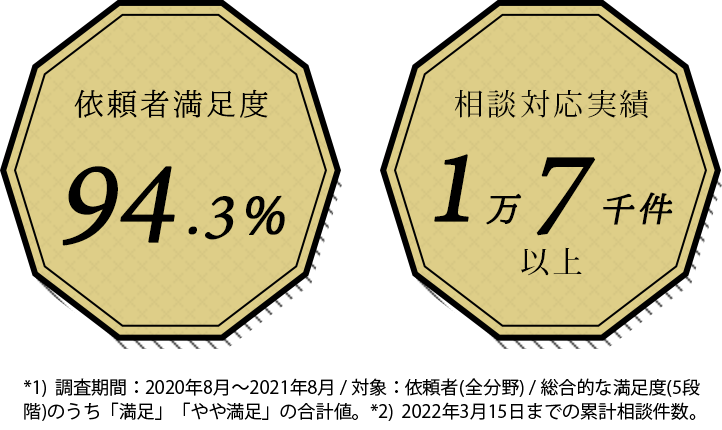

年金分割のご相談は弁護士法人桑原法律事務所へ

年金分割制度を利用するには、対象者にあてはまる必要がありますし、所定の手続を踏む必要があります。

離婚時の年金分割についてお困りの方は、当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

【本記事の監修】

弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)

- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士

- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。

日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。