離婚コラム

養育費

女性(妻)

養育費未払いを支払ってもらう方法は?養育費を支払ってくれない時はどうする?

公開日:2019.10.28 最終更新日:2021.12.28

この記事では、未払い養育費を支払ってもらうための方法について、弁護士が解説いたします。

「離婚した夫が養育費を支払ってくれない…」「未払い養育費を支払わせるにはどうすればよいですか?支払わせる方法はありますか?」といったことでお悩みの方は、ぜひご覧ください。

養育費が支払われない場合はどうするの?

養育費が支払われない場合はどうしたらよいのでしょうか。

養育費請求権とは、未成年者を監護している親が監護していない親に対し、養育に要する費用を請求する権利です。

以下では、養育費が支払われない場合の、一般的な養育費請求の流れをご説明いたします。

まず、養育費が、1. 裁判所か公証役場の関与があって定められているか、2. 定められていないかによって、その後の流れが異なります。

それぞれのケースについて、以下で詳しく解説していきます。

1. 裁判所か公証役場の関与のもと養育費を取り決めている場合

相手方に養育費の支払いを求める

養育費について、裁判所か公証役場の関与のもとで取り決めをしている場合、まずは相手方に支払いをするよう求めます。相手方が支払いを忘れていたという場合などには、この時点で解決することもあります。

強制執行を申し立てる

相手方が連絡に応じなかったり、支払いを拒絶するのであれば、裁判所に強制執行を申し立てることになります。

たとえば、調停が成立したのに調停で定められた支払いがされない場合には、家庭裁判所における履行勧告等や、預金差押え、給与差押え等の強制執行手続を検討することになります。

強制執行の対象とは

どのようなものを対象に強制執行するのかは、支払いを求める側が定めなければなりません。

効果的な強制執行の対象は、相手方の勤務先に給与の差押えを行うことですが、相手方の勤務先がどこであるのかは、支払いを求める側が明らかにしなければなりません。

離婚時の勤務先にそのまま勤務し続けていれば、その勤務先に給与差押えをすればよいのですが、すでに離職している場合には、新たな勤務先を調査しなければなりません。これが非常に困難です。 もっとも、令和2年4月1日から、法律により新たな調査手法が作られましたので、多少は調査が容易になりました。

将来の養育費についても給与差押えができる

給与の差押えが奏功した場合、未払い分のみでなく、将来分についても継続して差し押さえ続けることができます。

給与以外にも、預貯金口座に対する強制執行もあり得ます。預貯金口座に対する強制執行の場合、強制執行時点でのその口座の預貯金口座残高を差し押さえることになります。その他に、わかっている相手方の財産があれば、それらに対する強制執行を検討することになります。

財産開示手続で判明した事実をもとに強制執行する

給与差押え等の強制執行が上手くいかなかった場合や、そもそも相手方の勤務先や財産について何もわからない場合には、財産開示手続を利用することが考えられます。

財産開示手続とは、裁判所が相手方を呼び出し、相手方に自身の財産状況を明らかにさせるという手続です。相手方が呼出しに応じない場合や虚偽の報告をした場合には、刑罰(6か月以下の懲役、50万円以下の罰金)が科される可能性があります。

相手方が財産開示手続において財産状況を明らかにした場合、そこで判明した事実をもとに強制執行することを検討することになります。

一方で、相手方が財産開示手続期日に来なかった場合、先に述べた新設された勤務先照会を用いて勤務先を突き止めることができる可能性があります。

2. 養育費について取り決めていない/裁判所や公証役場の関与がない場合

養育費について取り決めていない場合や、裁判所や公証役場の関与がない場合には、まずは裁判所や公証役場の関与のうえで、養育費を定める必要があります。

たとえば、以下のようなケースです。

- 養育費の話を全くしていなかった場合

- 話していたが口頭で合意したにとどまる場合

- 当事者間で書面を作成している

相手方が任意に支払うと言っている場合であっても、すでに不払いが起きているのですから、裁判所・公証役場の関与のうえで、養育費を定めた方がよいと思われます。

養育費の未払いが続いている場合、調停を申し立てていればその時からの請求権が認められますが、申し立てていない場合、当然には請求権は認められません。したがって、養育費が未払い状態となった場合には、早急な対応が必要です。

裁判所の調停・審判で養育費を定める場合

裁判所を利用する場合は、養育費請求調停、審判の申立てを行います。

調停は、訴訟手続とは異なり、調停委員を交え調停の成立に向け話し合いを行う手続きです。一般的には、源泉徴収票等により証明された収入と、算定表と呼ばれる表に従い妥当な金額が算出され、調停の成立が図られることになります。

公正証書で養育費を定める場合

公証役場を利用する場合は、公正証書を作成します。

これらの手続きにより、養育費の支払いについて取り決めた「調停調書」、「審判書」、「公正証書」が作成されます。

その後に養育費の不払いが起きた場合には、1と同様の流れで進むことになります。

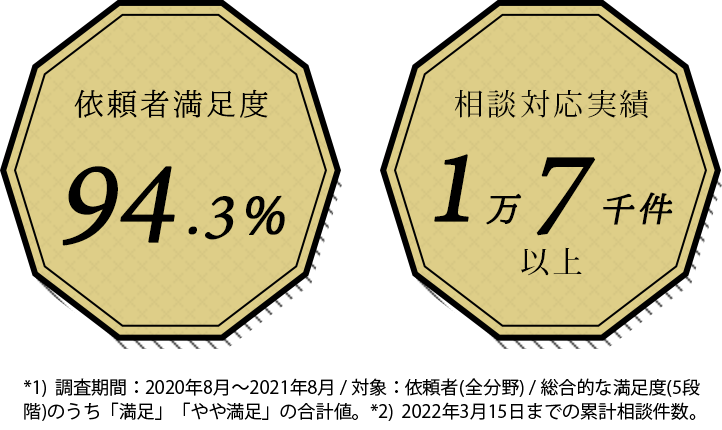

未払い養育費回収のご相談は弁護士法人桑原法律事務所へ

弁護士は、すべての段階で関与することが可能です。「養育費は請求したいが、相手方と直接連絡をとりたくない…」「法的手続は難しそう…」と感じた方は、当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

【本記事の監修】

弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)

- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士

- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。

日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。