離婚コラム

協力請求

夫婦間の協力義務違反の効果

公開日:2020.12.04

ある協力義務が、調停や審判で決められたとして、それを夫(妻)が守らなかったら、他方配偶者の妻(夫)としては、どうしたらよいのでしょうか。

配偶者から協力義務違反の被害を受けた方

協力義務違反の被害を受けた配偶者としては、以下のような法的手続きが検討できます。

配偶者に対する協力義務の履行勧告

裁判所に対する申立てにより、裁判所から相手方に対して、協力調停や協力審判の内容を守るように説得しまたは勧告してもらう手続です。手続費用もかかりませんが、相手方が従わなかった場合の制裁が法定されていないのが弱点です。

配偶者に対する協力義務の強制執行(直接強制や間接強制)

協力請求、協力審判の弱点 -強制執行できない!?- でも述べたとおり、実務においては、配偶者に対する協力義務の強制執行(直接強制や間接強制)はできないというのが一般的です。

協力義務違反をしている方

ただし、協力義務違反をしている側にも、以下のような懸念点がありますので安心はできません。

懸念点:離婚事由となりうる

協力調停や協力審判で取り決めされた内容は、れっきとした法的な義務ですので、これを守らないことは原則として夫婦間の協力義務違反という違法状態になります。

そのため、悪意の遺棄であるとか、婚姻を継続しがたい重大な事由があるなどとして、配偶者からの離婚請求が認められてしまう可能性があります。

懸念点:慰謝料事由となりうる

また、協力義務違反の行為自体やそれが継続したことによって、配偶者が何らかの精神的苦痛を被ったことが証明されれば、それは配偶者からの慰謝料請求事由の1つともなりうるでしょう。

協力義務違反はせず「協力義務の変更」を

何らかの事情で「一度定めた協力義務を破棄したい」と考えたとしても、協力義務違反の状態を漫然と続けるべきではありません。協力義務を解除してもらうよう他方配偶者に働きかけるとともに、解除に応じてくれない場合には、「新しい協力義務のあり方」を求めて、裁判所に協力調停や協力審判を申し立てるべきだと考えます。

関連記事

・夫婦間の協力義務、配偶者に対する協力請求を、積極的に活用しましょう

・家裁統計からみる夫婦間における同居請求、協力請求、扶助請求事件の件数

・夫婦間の協力義務、配偶者に対する協力請求の活用

・協力請求の活用例① -配偶者に対する改善要求-

・協力請求の活用例② -配偶者に対する情報開示請求-

・協力請求の活用例③ -夫婦喧嘩にも裁判を-

・協力請求の活用例④ -卒婚契約への適用-

・協力請求・協力審判の弱点 -強制執行できない!?-

・夫婦間の協力義務違反の効果(本記事)

・夫婦間の協力義務、配偶者に対する協力請求に関する当事務所の取組み

※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

【本記事の監修】

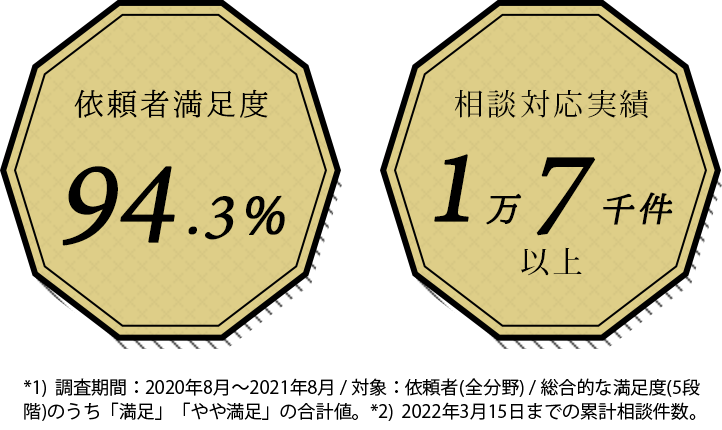

弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)

- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士

- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。

日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。